|

| BadMoodMan Music, 2010 |

Eccone un altro. Sfornato dalla sempre sorprendente BadMoodMan Music, che si sta facendo notare sempre di più per la qualità delle sue uscite, il secondo album dei russi Amber Tears è un altro di quei dischi che forse non ti cambiano la vita, ma che riescono a farti sognare sulle loro note, regalandoti tre quarti d'ora di emozione vibrante. E tutto ciò con una semplicità ed una naturalezza che definirei disarmanti, trattandosi di musica indubbiamente semplice, che riesce a catturare fin dai primi ascolti, ma che a differenza di come spesso accade, può tornare ad accompagnare le nostre giornate anche molto tempo dopo la sua scoperta.

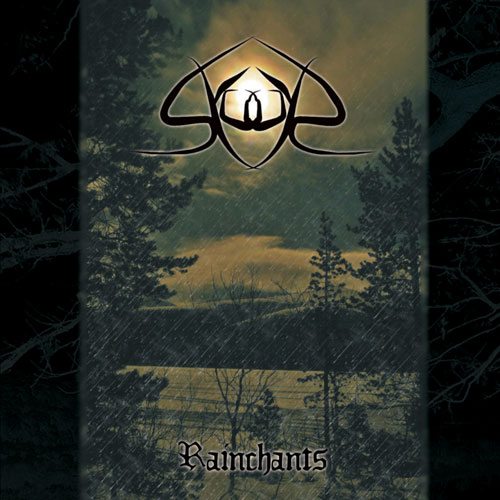

Spesso dipinto come un disco che sta a metà tra il doom metal e la musica folk, in realtà "The Key To December" si avvicina molto di più alle sonorità doom - death, nonostante mantenga una certa attitudine folk che si sente soprattutto nei piccoli inserti di chitarra acustica e nella generale attitudine delle melodie, molto "calde" e di presa diretta. Proprio le melodie sono il principale punto forte del disco, essendo straordinariamente belle nella loro semplicità: coadiuvate da un tappeto di chitarre sempre robusto e da una ritmica mai troppo veloce nè troppo lenta, esse avvolgono l'ascoltatore in un'atmosfera vellutata ed intensamente malinconica, che ben si sposa con l'immagine di copertina: pare proprio di camminare in mezzo alla neve, da soli, attorniati da un paesaggio desolato e nebbioso, consapevoli della propria irrimediabile solitudine. Difficile non sentirsi coinvolti ascoltando il marziale incedere di brani come "Beyond The Edge Of Skies" o "Gray Days Eternity", capaci di calibrare alla perfezione la pesantezza delle distorsioni con linee melodiche dolci e intrise di romanticismo, sentimento che si esprime con spontaneità e senza ghirigori. La sensazione che si prova, a mano a mano che le tracce scorrono, è che gli Amber Tears ci stiano prendendo per mano, conducendoci lentamente lungo un percorso fatto di dolore e sofferenza, ma un dolore ed una sofferenza che si possono affrontare con dignità e con forza d'animo, anche se ciò costa molta fatica. Il carattere vagamente rassegnato e contemplativo della musica è perfetto per ricreare un simile scenario.

Spesso dipinto come un disco che sta a metà tra il doom metal e la musica folk, in realtà "The Key To December" si avvicina molto di più alle sonorità doom - death, nonostante mantenga una certa attitudine folk che si sente soprattutto nei piccoli inserti di chitarra acustica e nella generale attitudine delle melodie, molto "calde" e di presa diretta. Proprio le melodie sono il principale punto forte del disco, essendo straordinariamente belle nella loro semplicità: coadiuvate da un tappeto di chitarre sempre robusto e da una ritmica mai troppo veloce nè troppo lenta, esse avvolgono l'ascoltatore in un'atmosfera vellutata ed intensamente malinconica, che ben si sposa con l'immagine di copertina: pare proprio di camminare in mezzo alla neve, da soli, attorniati da un paesaggio desolato e nebbioso, consapevoli della propria irrimediabile solitudine. Difficile non sentirsi coinvolti ascoltando il marziale incedere di brani come "Beyond The Edge Of Skies" o "Gray Days Eternity", capaci di calibrare alla perfezione la pesantezza delle distorsioni con linee melodiche dolci e intrise di romanticismo, sentimento che si esprime con spontaneità e senza ghirigori. La sensazione che si prova, a mano a mano che le tracce scorrono, è che gli Amber Tears ci stiano prendendo per mano, conducendoci lentamente lungo un percorso fatto di dolore e sofferenza, ma un dolore ed una sofferenza che si possono affrontare con dignità e con forza d'animo, anche se ciò costa molta fatica. Il carattere vagamente rassegnato e contemplativo della musica è perfetto per ricreare un simile scenario.

Può darsi che i brani non spicchino per originalità e nemmeno per ricercatezza compositiva, ma a mio parere il lavoro svolto dagli Amber Tears è perfetto così: i tappeti di tastiere non sono mai troppo invadenti, la produzione è abbastanza personale e curata, le ritmiche vanno quasi sempre alla stessa velocità ma non per questo inficiano lo scorrere della musica, e soprattutto i brani si armano di una semplicità vincente, evitando i fronzoli inutili che ormai sono considerati quasi indispensabili. La bravura degli Amber Tears sta proprio qui: riuscire a creare composizioni dal sapore epico e appassionato, spostando completamente l'ago della bilancia a favore dell'emozionalità e dell'immediatezza, senza per questo risultare nè banali nè scontati. A tutti coloro che criticano gli Amber Tears e in generale i dischi come questo, mi viene da dire: provate voi a scrivere un disco così. Sono sicuro che non è così facile come sembra.

01 - Voice Of Hollow Winter (2:27)

02 - Gray Days Eternity (6:27)

03 - Away From The Sun (5:43)

04 - Beyond The Edges Of Sky (6:09)

05 - When Snow Will Melt Away (6:28)

06 - Like A Silent Stream (4:27)

07 - Gray Hill's Sadness (7:21)

08 - Through The Snows (2:57)